싸졌다고 끝이 아니다, 지금이 산업 구조 전환의 시점

2025년 기준 태양광 모듈 가격이 W당 9센트 미만으로 하락하며, 2022년 대비 67%나 낮아졌습니다.

이는 단순한 가격 이슈를 넘어, 글로벌 에너지 시장 구조 자체를 재편하는 결정적 변수입니다.

한국 산업계는 이 하락을 위기로 볼 것인가, 기회로 활용할 것인가의 갈림길에 서 있습니다. 지금이 바로 산업 전략을 다시 짜야 할 시점입니다.

가격 하락이 갖는 글로벌 의미

연도 평균 태양광 모듈 단가(W당)

| 2022년 | 약 27센트 |

| 2025년 | 9센트 미만 |

67%의 가격 하락은 태양광을 더 이상 보조전원이 아닌 주력전원으로 만들고 있습니다.

IEA 등 국제기구는 2030년 세계 전력의 30% 이상이 태양광으로 전환될 것으로 전망하고 있으며, 이는 전기·수소·열 분야의 탈화석 연료화를 가속화합니다.

한국 산업계의 도전: 기회인가, 위기인가?

- 기회 요인

- 설비 단가 하락 → 사업 진입 장벽 낮아짐

- 민간·지자체의 소규모 분산형 발전사업 확대 가능

- RE100 수요 기업들의 직접 PPA 유인 증가

- 위기 요인

- 중국 저가 제품의 국내 시장 잠식 가속

- 국내 셀·모듈 제조사의 채산성 악화

- 기술력이 부족한 경우, 가격 경쟁에서 도태 우려

따라서 단순 설치 확대가 아니라, "한국형 기술·소재·BIPV 중심의 고부가가치 구조 전환"이 필요합니다.

산업 전략: 가격이 아니라 기술·시장으로 승부하라

1. 고효율 프리미엄 시장 공략

- TOPCon·HJT·PERC+ 등 고효율 셀 상용화

- 국내·EU 등 고품질 요구 시장에 집중

2. BIPV, 영농형 등 특수시장 진출

- 건축물 통합형 태양광(BIPV) 규격화

- 농업용지 복합 발전 허용 범위 확대

3. 자체 브랜드화 및 모듈 특화 설계

- 표준형 모듈에서 디자인·내구성·온도대응형 모델 확대

- 국내기업 중심 브랜드 및 소비자 신뢰 구축

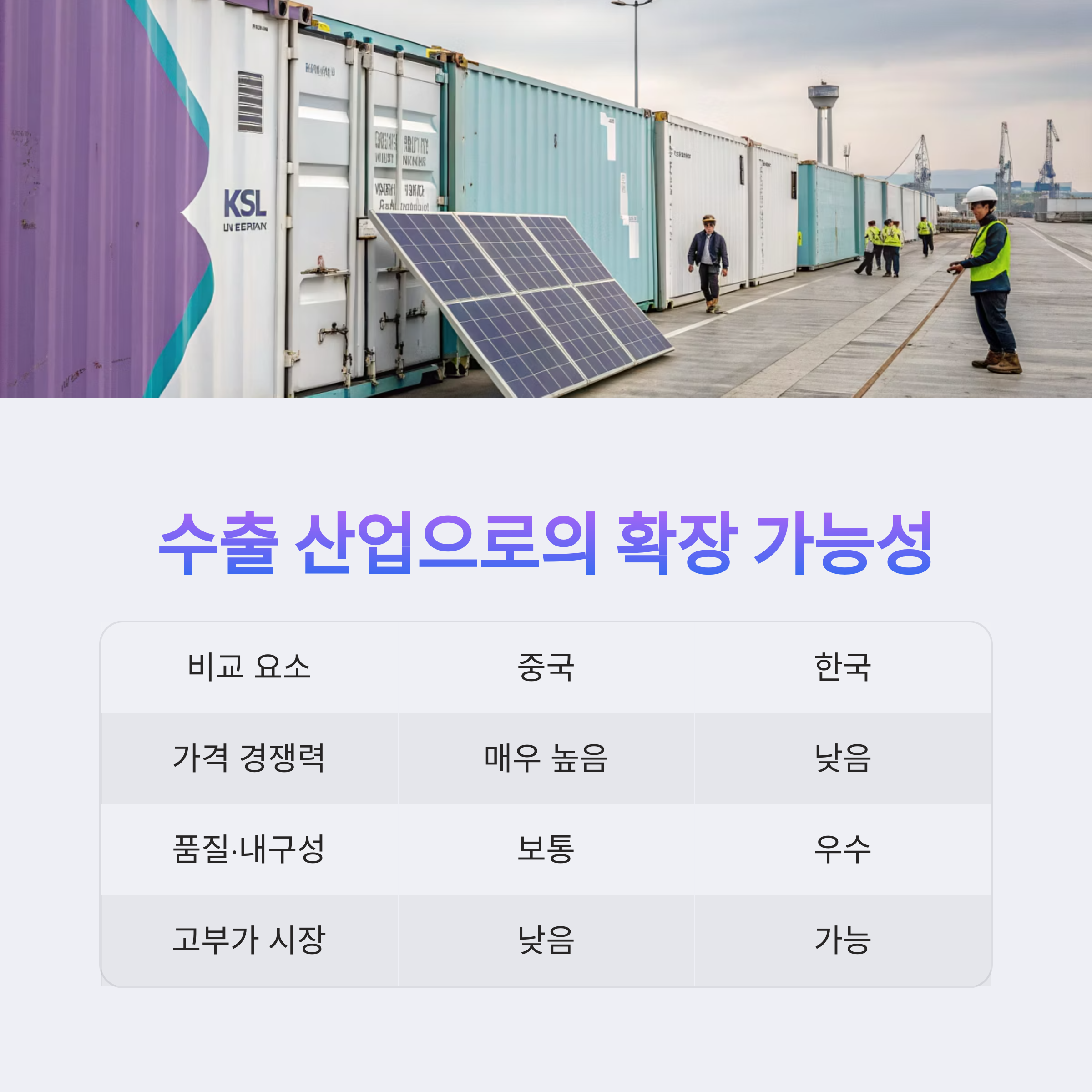

수출 산업으로의 확장 가능성은?

비교 요소 중국 한국

| 가격 경쟁력 | 매우 높음 | 낮음 |

| 품질·내구성 | 보통 | 우수 |

| 재생에너지 기준 대응 | 낮음 | 고부가 시장 가능 |

한국은 '저가+대량'이 아닌, '고품질+소량 다품종' 전략이 적합합니다.

특히 유럽, 일본, 호주 등은 공급망 다양화와 기술신뢰를 중시하므로, "고부가 수출 전략"으로 글로벌 공급망 재편기에 주도권 확보가 가능합니다.

정부의 제도적 뒷받침이 필수

1. BIPV 보급의무제 도입

- 공공기관 신축 건물 태양광 비율 의무화

- 도심형 수요 확대 유도

2. 수출형 모듈 인증제도 신설

- CE·UL 등 국제 인증 지원 플랫폼 운영

- 모듈 고장률·출력보증 표준화

3. 기술-금융 연계 펀드 조성

- 모듈 개발 스타트업 대상 기술보증 기반 펀드

- 은행-기술평가기관 협업 기반 조달 시스템

4. 국내 설치 시장 보호

- 일정 비율의 국내 기술 조건부 보급 지원

- 중국 초저가 수입품에 대한 품질 기준 강화

결론: 가장 싸졌을 때가, 가장 바꿔야 할 때

태양광 모듈 가격 하락은 한국 산업계에 있어 양날의 칼입니다.

소비자·사업자 입장에서는 설치비가 싸져 기회지만, 산업계 입장에서는 수익 모델이 흔들릴 수 있습니다.

이럴 때일수록 단가 중심에서 기술 중심, 양적 확대에서 질적 전환으로 산업 전략을 옮겨야 합니다.

한국형 태양광 산업은 '수출산업'으로 재정의돼야 하며, 국내 기업은 ‘가격’이 아니라 ‘신뢰’와 ‘품질’로 세계와 경쟁해야 합니다.